Haïti au bord du gouffre

Haïti traverse une crise profonde. L’insécurité en Haïti s’intensifie de jour en jour, avec des milliers de morts, des quartiers en guerre et des symboles nationaux détruits, comme le célèbre hôtel Oloffson, incendié par des gangs armés. Face à cette situation chaotique, l’État haïtien semble totalement impuissant, malgré les nombreuses promesses politiques. Ce n’est pas un simple fait divers. C’est un symptôme du désordre institutionnalisé, où aucune autorité ne garantit plus rien. Pendant que la violence explose, le gouvernement tente de relancer une réforme constitutionnelle par voie référendaire. Mais cette initiative se heurte à une forte incertitude : absence de calendrier, faible légitimité, manque de participation citoyenne. Au lieu de rassembler, ce décret divise et renforce le fossé entre le pouvoir et la population.

Une réforme constitutionnelle sans base populaire

Le décret référendaire du 3 juillet est apparu au Moniteur, comme parachuté sur une nation qui ne l’avait pas demandé. Aucun débat public, aucun sondage, aucun espace d’expression citoyenne. C’est un document qui parle au nom du peuple sans même l’avoir consulté. La réforme constitutionnelle en Haïti semble ainsi coupée des réalités du terrain. Peut-on vraiment refonder une République sur les ruines de son peuple, sans sécurité, sans confiance, et surtout sans le peuple lui-même ? Cette tentative, si elle n’est pas accompagnée d’un processus démocratique et inclusif, risque de s’ajouter à la longue liste des réformes imposées d’en haut et rejetées d’en bas.

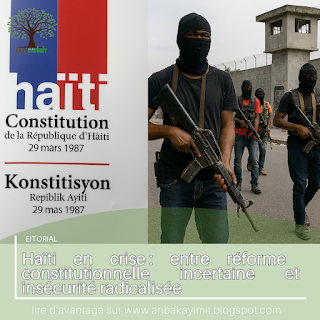

Quand les gangs remplacent l'Etat

Pendant ce temps, l’insécurité en Haïti atteint un niveau critique. À Port-au-Prince, des quartiers entiers sont contrôlés par des groupes armés. Des massacres, des incendies, des pillages de lieux de culte et des enlèvements se produisent chaque jour, plongeant les familles dans une angoisse constante. Le gouvernement haïtien parle de « tolérance zéro », mais ce sont les gangs qui dictent leur loi. La Police nationale d’Haïti (PNH), mal équipée et démotivée, perd du terrain. La violence des gangs n’est plus une dérive : elle est devenue un mode de gouvernance parallèle. La réforme constitutionnelle peut-elle précéder la reconquête de la souveraineté territoriale elle-même ?

Une communauté internationale lucide, mais passive

Face à la gravité de la crise, la communauté internationale commence à réagir. Le BINUH, mission onusienne en Haïti, voit son mandat renouvelé le 14 juillet 2025 pour six mois supplémentaires. Ce maintien traduit la conscience croissante des Nations Unies sur l’effondrement institutionnel haïtien. De son côté, la CARICOM, réunie à Montego Bay le 6 juillet sous la présidence du Jamaïcain Andrew Holness, a lancé un appel fort à l’action régionale. Holness a déclaré que la lutte contre les gangs en Haïti doit être menée avec la même détermination que la lutte contre le terrorisme. Pourtant, en dehors des mots, aucun plan concret d’appui logistique ou militaire n’a encore été engagé.

Institutions en panne, société civile éteinte

Mais le peuple ne disparaît pas

Malgré tout, le peuple haïtien résiste. C’est lui qui endure, qui survit, qui continue de rêver à la justice, même dans la douleur. C’est lui qui détient la véritable légitimité pour toute réforme constitutionnelle. Sans son implication active, aucun changement durable ne peut s’ancrer. Haïti n’a pas besoin d’un décret, mais d’un sursaut collectif. Il faut rompre avec le cycle des faux dialogues et des décisions imposées. Il est urgent de construire des alliances nationales solides, d’inclure la diaspora, de mobiliser les intelligences citoyennes, et surtout d’écouter ceux qui vivent la crise au quotidien.

Le renouvellement du mandat du BINUH jusqu’au 31 janvier 2026 démontre une chose : la communauté internationale reconnaît que la maison Haïti brûle, mais elle hésite encore à saisir le seau d’eau. On prolonge, on conseille, on surveille… mais sur le terrain, les balles continuent à siffler, et l’État s’enfonce. Sans volonté politique locale, sans appui réel, sans action concertée, ce mandat supplémentaire risque d’être un pansement sur une plaie ouverte. La vraie urgence ne réside pas dans la durée des missions, mais dans la cohérence des actes posés, et leur ancrage dans les besoins du peuple haïtien. Alors la question reste entière, brute, incontournable : " jusqu’à quand allons-nous confondre la gestion du chaos avec une solution politique ?